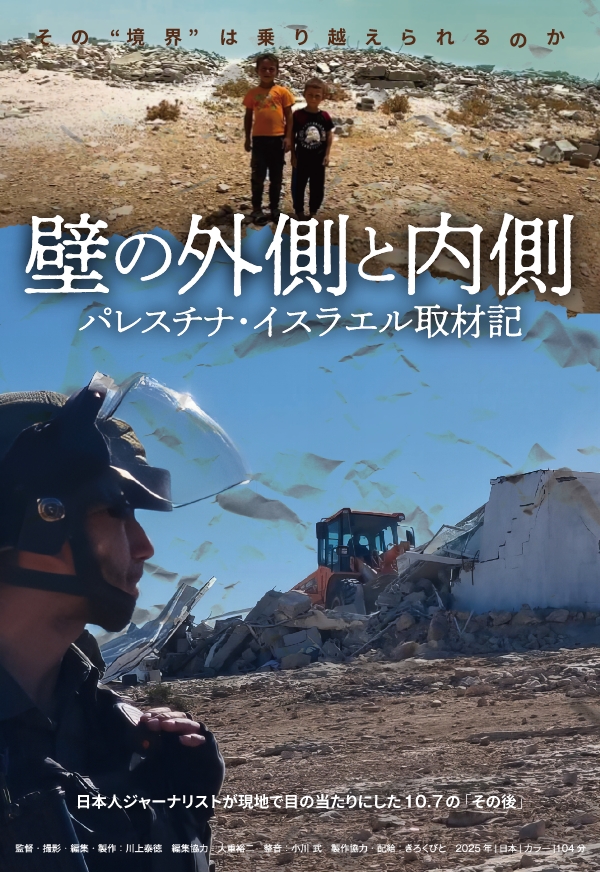

2023年10月7日、イスラエルに「壁(分離壁)」で封鎖されたガザ地区からイスラム組織・ハマスが越境攻撃を行い、それに対してイスラエル軍による「壁の向こう」へのすさまじい報復攻撃。死者は5万人を超え、そのうち1万8千人以上が子どもという惨状で、停戦が見えない中、その数はいまも増え続けている。

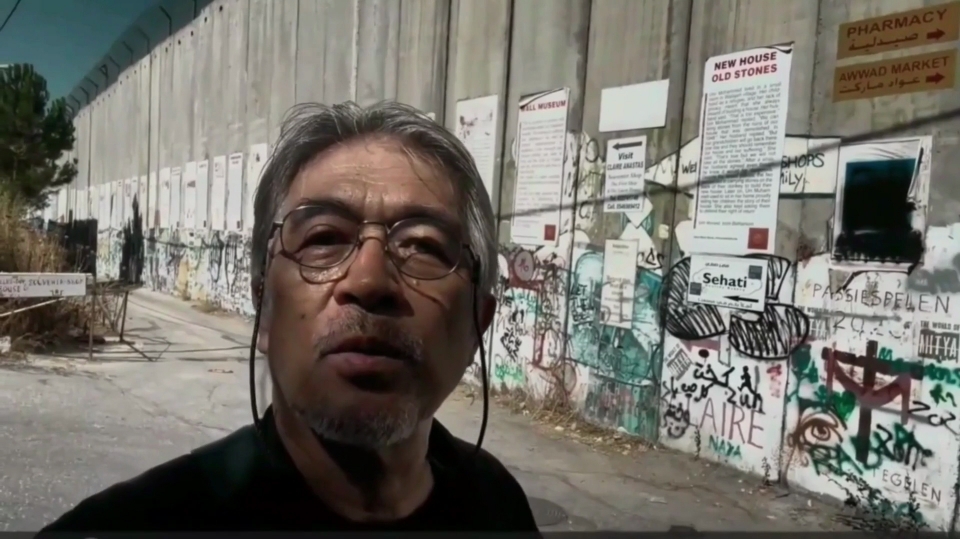

外国人ジャーナリストがガザに入ることが困難な中、2024年7月、同じく「壁」で分離されたパレスチナ・ヨルダン川西岸地区に、ボーン・上田記念国際記者賞の受賞経験もある中東ジャーナリスト・川上泰徳が取材に入った。今年3月に米国アカデミー賞長編ドキュメンタリー映画賞を受賞した『ノー・アザー・ランド 故郷は他にない』でも舞台となったマサーフェル・ヤッタにも入り、イスラエル軍による攻撃・破壊やユダヤ人入植者の暴力の激化を目の当たりにする。一方、イスラエル側では国民の多くが「壁」の外側の惨状に目を向けない中、兵役を拒否する三人の若者がいた。

中東を見つめつづけたジャーナリストがいま伝えたい、パレスチナとイスラエルの”現在”とは――。

五十音順・敬称略

どうか観てほしい一作。『ノー・アザー・ランド』がオスカーを受賞したあとも世界はイスラエルの占領と虐殺を見逃し続ける。この映画が突きつけるのはマサーフェル・ヤッタのその後。ヒーローは助けに来ないが、そこで生まれ育った人々は尊厳を胸に尚も抗う。人間を否定するこの最悪の蛮行を絶対に「当たり前」にしてはいけない。パレスチナに自由を!

ISO

(ライター)

川上泰徳さんが映画? テレビ報道を生きてきた僕は、氏は「活字の人」と勝手に思い込んでいた。本作をみて心底、取材をするという行為の原点を見る思いがした。そこに住む人に会いにゆき、丁寧に話を聞く。氏はアラビア語が堪能だ。相手が信頼して話してくれる。それを誠実に報じる。日本ではこの当たり前のことが本当はできていないのだ。氏の素朴な語りがいい。スマホ映像から息遣いが伝わってくる。壁の内側の超少数派への取材成果が光る。希望がまだかすかに残っている。

金平 茂紀

(ジャーナリスト)

たった今も続いている、

イスラエル軍と入植者たちによる

パレスチナに対する長年の暴力と侵略、

そしてガザでの虐殺。

世界の沈黙が壁の存在を許してきた。

私たちは壁の内側でも外側でもない、と

安心して遠くから見ているだけでは

結局は侵略者に手を貸しているということ。

この理不尽が許される世界がいやなら、

今、行動しなくちゃいけない。

遠い国だからこそ知ることができ、

伝えることができ、

拘束されずに行動できる。

今、わたしたちにできることがある。

坂本 美雨

(ミュージシャン)

イスラエルとパレスチナの間には深い断絶が横たわり、ただ袋小路に入っていくだけの重すぎる現実。

対話や和解の道筋は見えず、出口のない暗闇の中にあることを痛感させられた。

佐々木 俊尚

(文筆家・情報キュレーター)

ようやく完成した学校が、突如瓦礫となる。夜の闇に紛れて家が焼かれる。ガザの破壊の激しさが注目を集める一方で、声を上げにくいまま、日常を侵されていく西岸の現実から目を背けてはいけない。川上監督は、静かに、そこで生きる人々の声に耳を澄ませる。その言葉の積み重ねが、占領と抑圧という構造に輪郭を与える。

須賀川 拓

(戦場記者)

ジャーナリストの役割は、僕たちの目となり耳となることで僕たちが何かを知るための前提を整えてくれることだ。川上さんはイスラエルに赴き、ヨルダン川西岸を歩きながら壁の内側と外側を僕たちに見せてくれる。イスラエル政府はガザ地区への報道の立ち入りを許可しておらず、国内報道も見せないことに注力している(貴重な証言あり!)。これを併せて知った僕たちは次は何を考えるのか?

ダースレイダー

(ラッパー)

壁に隔てられている両側を、自ら歩いたかのようだった。日夜ガザの惨状を見ている私たちは、彼らが決して共存できないと思い込む。実際、入植者たちは家を破壊し村人を追い出す。満州の日本人とも重なった。しかし一方で、パレスチナで起こっていることを伝え、村人を支援し、堂々と兵役を拒否するイスラエル人たちがいた。どんな時代にも、どこにでも、危険を犯して良心のままに生きようとする人がいるのだ。自分自身が問いかけられた。

田中 優子

(法政大学名誉教授・元総長)

「食用ですか?」「違います 部屋に飾るの」。

暴力が横行する占領下で、ハーラというパレスチナの女性が野バラを活ける。

ここには人間が生きている。

どこか退屈そうな表情で、パレスチナ人に暴力を加える若いイスラエル兵士たち。

パレスチナの村の希望を簡単に押しつぶすイスラエルの重機。

自らこそが被害者だと主張するイスラエル市民。

思わず言葉を失う。

だが、「壁」の存在を黙殺してきた世界であるわたしたちのほうが、野バラを飾る彼女よりもずっと、イスラエルの姿に近い。

それならば、わたしたちはどうする?

永井 玲衣

(哲学者)

見せしめのように行われる破壊。植えつけられる憎悪。軍事的な解決以外の未来を見失う人々。そのような中にあって、攻撃の矛先を向けられながらも兵役の良心的拒否を選ぶ若者の姿には胸をえぐられる。私だったら一体何を選ぶだろうか。最後の希望は人が人として出会うこと。壁を超えて出会い、互いを想像しようとする人々。それこそが、あるいはそれのみが、唯一の光なのかもしれない。

畠山 澄子

(ピースボート共同代表)

川上さんが淡々とバランス感覚を持って伝える実態は悲惨です。また多くのイスラエル人がその実態を知らないというのも悲劇です。このアパルトヘイトとジェノサイドに目を背くことなく、パレスチナの人々が安堵して暮らせるようにしなければ人類の大失敗になります。

ピーター・バラカン

(ブロードキャスター)

パレスチナ人の自由と尊厳を奪う“壁”。近代的に発展した壁の内側(イスラエル)と、徹底的に破壊された外側(パレスチナ)との対比にめまいがする。

3年がかりでパレスチナ難民の声を集めた名著『シャティーラの記憶』の川上泰徳氏が、自らカメラを回し、壁の外側に暮らす人々にひたすらアラビア語で語りかけ、2023年10月7日のずっと以前から続く、イスラエルによるパレスチナ「占領」の実態をあらためて浮き彫りにした。唯一の救いは、壁の内側にも、外側に心を寄せる人々がいるという事実。

SNSを眺めているだけでは到底わからないパレスチナの現在地が刻まれた、渾身の取材映像。

藤本 高之

(イスラーム映画祭主宰)

「共存」という言葉は時に、両者がさも「対等」かのような響きを帯びてしまうことがある。けれども占領と虐殺の手を緩めないイスラエルと、その矛先を向けられ続けている人々の間には、圧倒的な力の不均衡がある。映画中で映し出される構造的暴力や、それをむしろ助長してきた日本を含む国際社会の不正義とも今、向き合う必要があるのではないか。

安田 菜津紀

(Dialogue for People副代表/フォトジャーナリスト)

新聞記者・川上泰徳が、ペンをカメラに持ち替えヨルダン川西岸を往く。といっても「撮影機材」は手持ちのiPhone。それによる限界はどうしても拭えないが、破壊されたパレスチナの村々を訪ね住民の話を聞き、イスラエルの兵役拒否をする若者の肉声を、そしてイスラエル人ジャーナリストやボランティア活動家に「なぜ」を尋ねることで、等身大のパレスチナとイスラエルの一端を伝えている。そうした取材行為自体が、一つの体験型ドキュメンタリーとでもいうべき作品となっており、日本人がアラビア語で現地取材し日本で上映される貴重な機会を提供している。

山田 健太

(専修大学ジャーナリズム学科教授/日本ペンクラブ副会長)